Como o coronavírus está afetando as comunidades quilombolas

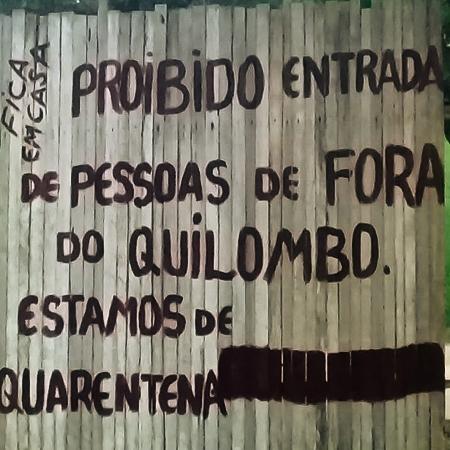

Eu vou morrer”. Foi isso que Cássia Cristina pensou quando soube que o coronavírus tinha chegado a Belo Horizonte. Ciente da situação de vulnerabilidade da comunidade, a líder do quilombo Manzo Ngunzo Kaiango, na zona leste da capital mineira, tomou uma medida drástica e decidiu separar a comunidade. Foi assim que a matriarca do quilombo, Efigênia Maria da Conceição, e as crianças foram levadas para o terreiro da comunidade que fica em Santa Luzia, na região metropolitana da cidade, para manterem um isolamento preventivo.Como o coronavírus está afetando as comunidades quilombolas Cartaz na entrada do quilombo Pitimandeua, em Inhangapi (PA) Imagem: Malungu/Divulgação Beatriz Sanz De Ecoa, em São Paulo 13/06/2020 04h00 “Eu vou morrer”. Foi isso que Cássia Cristina pensou quando soube que o coronavírus tinha chegado a Belo Horizonte. Ciente da situação de vulnerabilidade da comunidade, a líder do quilombo Manzo Ngunzo Kaiango, na zona leste da capital mineira, tomou uma medida drástica e decidiu separar a comunidade.

Foi assim que a matriarca do quilombo, Efigênia Maria da Conceição, e as crianças foram levadas para o terreiro da comunidade que fica em Santa Luzia, na região metropolitana da cidade, para manterem um isolamento preventivo. Relacionadas Como ajudar indígenas que ainda não receberam cestas do governo Conheça o autor da foto do ônibus lotado que viralizou na reabertura do Rio “Sem espaço do sonho, a vida vira pura miséria”, diz jurista Silvio Almeida Dona Efigênia ficou responsável por ensinar às crianças as tradições do grupo “A melhor forma era garantir toda a nossa continuidade, a partir da minha mãe. Fui orientando sobre a importância de preservar as nossas tradições. Para ela não se sentir sem o que fazer, como teria que fechar o terreiro e ficar mais isolada”, contou Cássia.

A preocupação tem raiz em questões históricas, já que os quilombolas são descendentes diretos de pessoas escravizadas que fugiram e se assentaram em comunidades rurais. Para evitar a chegada da Covid-19, muitos têm procurado fechar acessos ou, como fez Cássia, isolar pessoas no grupo de risco. No Brasil, há cerca de 6 mil localidades quilombolas, segundo estimativa do IBGE.

Esses territórios mantêm tradições e festejos que remontam à herança cultural africana e têm valor histórico. Pela primeira vez, a população quilombola será identificada em um Censo, no ano que vem. Enquanto dados oficiais continuam escassos, as comunidades tem usado a união e mobilizado redes de doações para tentar burlar carências históricas como acesso a sistema de saúde e saneamento básico.

Precariedade no acesso à saúde

Além dos riscos ao patrimônio humano e cultural, o enfrentamento ao coronavírus passa ainda por dificuldades no acesso a diagnóstico e tratamento, algo recorrente em territórios quilombolas. É o que explica a doutora em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília (UnB) e especialista em saúde quilombola, Lucelia Luiz Pereira. “Comunidades quilombolas se tornam mais vulneráveis à Covid-19 devido, principalmente, às desigualdades raciais e socioeconômicas vivenciadas por este grupo populacional”, resume.

Até o momento, o coronavírus já infectou 619 quilombolas em 11 estados, segundo dados publicados em plataforma da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq) e do Instituto Socioambiental (ISA). A letalidade tem assustado. Desses, 71 morreram (11%). “Se esse vírus continuar com essa força total, quilombos inteiros serão dizimados”, diz a entidade. Vale ressaltar que a média nacional gira em torno de 5%.

Lucelia Luiz Pereira ressalta que “um dos principais problemas nas comunidades se refere às questões higiênico-sanitárias relacionadas às dificuldades de acesso a água tratada, a rede de esgoto, a coleta de lixo”. O cenário pintado por Pereira é semelhante ao que os negros recém-libertos viviam na época da gripe espanhola de 1918, de acordo com o professor e historiador da UERJ, Maurício Barros de Castro. “Certamente foi uma epidemia devastadora porque a condição que os recém-libertos viviam no Brasil era de extrema insalubridade e condições de higiene que eram muito precárias”, conta o especialista em artes e culturas da diáspora africana.

Outra semelhança entre as duas pandemias é a falta de dados nacionais sobre a morte de negros. A Justiça Federal do Rio de Janeiro obrigou os governos a informarem cor e raça das vítimas, mas isso ainda não acontece.

UBS não chega a muitas comunidades

Poucos quilombos dispõem de atenção básica para a saúde. “Existe um acesso desigual ao SUS e [essas populações] sofrem de forma mais intensa com a ausência de atenção e disponibilidade de redes de atenção primária”, diz Pereira, que é membro da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco).

O acesso a diagnóstico e tratamento adequado acaba sendo precário mesmo para quem consegue atendimento. Zica Pires, liderança no quilombo Santa Rosa dos Pretos, localizado em Itapecuru Mirim, no Maranhão começou a apresentar sintomas da Covid-19 em 27 de abril.

Orientada por uma enfermeira de São Luís, a jovem de 25 anos recebeu receitas para diminuir a febre e amenizar os sintomas, além de um pedido de quarentena por duas semanas

“No décimo segundo dia, tive uma dor no peito e um pouco de falta de ar, e a enfermeira sugeriu que eu fosse ao médico fazer um raio-X”, conta Zica.

O exame diagnosticou uma pneumonia leve, e Zica fez o teste para Covid-19 em um posto de saúde da cidade. O resultado viria pelo telefone. “Até hoje, uma semana depois, não me ligaram. Eu já terminei a quarentena, já terminei de tomar os remédios e já me sinto melhor. Ainda não recuperei o olfato”, relata.

O quilombo onde Zica vive abriga de 2 mil pessoas e tem ao menos 20 casos suspeitos, todos com sintomas leves. Nenhum deles diagnosticado.

Santa Rosa dos Pretos, comunidade quilombola no Maranhão recebeu doações via financiamento coletivo Imagem: Tiago Pereira/Divulgação.

Racismo compromete atendimento

Além da dificuldade de acesso à rede de saúde, os quilombolas enfrentam ainda outro problema quando conseguem atendimento médico: o racismo. Anacleta Pires leciona há 30 anos no quilombo Santa Rosa dos Pretos. Mas, ao precisar de atendimento no hospital Adélia Matos Fonseca foi questionada por uma funcionária se sabia assinar o próprio nome.

Sua filha Zica disse já ter ouvido de um médico que “esse povo da roça não sabe lavar o pé direito”.

Wendel Marcelino, do quilombo Buriti do Meio, engrossa o coro. “É um racismo [porque] os pacientes que chegam na unidade de emergência não são atendidos da maneira certa”, relata.

Lucelia Pereira explica que isso acontece porque “o racismo é um dos determinantes dos processos de saúde e doença, o que torna as comunidades quilombolas mais vulneráveis”.

O impacto econômico

A renda do Manzo Ngunzo Kaiango, em Belo Horizonte, por exemplo, é baseada em atividades culturais desenvolvidas pelos moradores e no trabalho doméstico exercido pelas mulheres da comunidade.

Com a proibição de aglomeração e as limitações de mobilidade necessárias para evitar a disseminação do vírus, a renda do quilombo ficou comprometida. Outra prática comum é o escambo, bastante presente no quilombo Buriti do Meio. Alimentos produzidos na comunidade eram trocados por outros itens de necessidade na cidade, porém a saído do quilombo tem sido evitada.

O caminho foi cadastrar as famílias que tinham os pré-requisitos para receber o auxílio emergencial. Como isso não atende a todos, os quilombos estão recorrendo a doações.

Em Santa Rosa dos Pretos, por exemplo, onde os quilombolas costumavam vender frutas nas estradas para caminhoneiros e viajantes. Um financiamento coletivo ultrapassou a meta de R$ 13,5 mil e conseguiu arrecadar mais do que as cestas básicas previstas para 120 famílias.

No norte de Minas, Wendel Marcelino agregou 39 quilombos de 10 cidades da região e criou o SOS Quilombos do Norte, que recolhe e distribui alimentos, máscaras, sabonetes e outros itens de necessidade básica para a população quilombola.

Fonte: Uol